土地制度改革是激活乡村振兴的关键引擎,亦是中国式现代化的重要推力。在此进程中,行政法治作为土地权益的制度基石,既锚定农民权利保障,更牵引城乡治理效能提升。针对治理现代化瓶颈,亟需通过理论实践的深度融合,锻造突破治理困局的复合型行政法治人才。

7月25日上午,“携手共进,法治未来——联合研究课题启动仪式暨《集体土地征收补偿标准》专题研讨会”在京成功举办,北京在明律师事务所(以下简称“在明律所”)与苏州大学王健法学院(以下简称“王健法学院”)围绕集体土地及行政法治领域建设签署长期合作协议,共同培养法学人才,推动土地法专业领域繁荣发展。

在明律所主任杨在明律师,在明律所创始合伙人闫会东律师,苏州大学王健法学院院长、土地法与公共政策研究中心主任程雪阳教授,及律师与学生代表共同出席了本次启动仪式。

构建土地法治研究的新起点

为进一步深化法律服务行业与法学教育领域合作,促进理论与实践深度融合,双方代表分享了对合作的期许与规划。

杨在明主任在致辞中表示,深厚的默契源于对法治精神的共同坚守,这正是合作最坚实的基石。面对行政法律实践中的复杂场景与治理新命题,理论智慧与实践经验的结合不可或缺。他强调,王健法学院在法学理论构建与前沿问题研究上积淀深厚,而在明律所深耕征地拆迁领域,积累了丰富的实战经验与典型案例。杨在明总结说:“双方视角互补、优势互鉴,通过系统化协作,能把行政法律实践中的真问题转化为学术研究的活水源,以理论创新反哺制度创新,最终实现法治实践与学术发展的双向突破。”

程雪阳院长亲切回顾了双方既往的相识渊源及合作情况。他表示,王健法学院聚焦经济领域的法治建设问题,并将在“基层矛盾化解及智慧治理”“土地征收补偿制度完善”等重点议题方面深入探索,为促进经济高质量发展和基层社会治理提供法治保障。“法律是一个职业共同体,需要从不同视角看待问题,共同促进法律实践的发展,”程雪阳说,“在明律所拥有诸多法学博士出身的资深律师,其律师团队既具备深厚的实践经验,也具备扎实的理论功底,为双方整合专业资源、产出专业性、综合性的成果提供了坚实基础。这些成果既是当下社会发展最需要的理论储备,也有助于为相关行业人士的实践操作提供专业支撑。从这一点来说,本次合作亦是恰逢其时。”

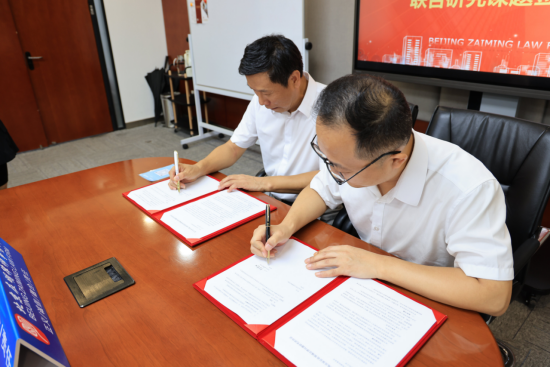

秉持诚信自愿、互利共赢、相互促进、共同发展的原则,杨在明主任与程雪阳院长分别代表在明律所与王健法学院,在共同见证下签署了《关于合作开展土地房屋征收领域法律问题研究的协议》,一致决定分阶段、按计划推进具有行业价值的研究成果,为正式合作揭开了帷幕。

在现场,在明律所与会人员介绍了《集体土地征收补偿标准》项目研究的背景和意义,并围绕《集体土地征收补偿标准》一系列细化专题进行开题研讨,以期高效促进行政法理论与实践交流。两方参会者就“征收补偿方案的可诉性”“土地片区综合地价补偿费的分配”“地上房屋及附属物的价值认定”“被征收人补偿方式选择权的制度优化”等内容进行探讨,并结合实际经验与实务案例剖析法律适用中的结构性难题。

在明律所创始合伙人闫会东聚焦“外来安置人口与集体成员资格认定”困境,揭示户籍迁移人口、外嫁女等群体在补偿安置中的权益悬置问题;在明律所督导律师刘智杰溯源征收安置补助费的历史沿革与背后成因,阐述了“补偿标准滞后性”“区域执行差异”等现状;杨在明主任指出,当前征收补偿普遍存在“赔偿低于实际损失”的实践困境,司法应突破“适当补偿”的现有局限,构建以“充分补偿”为原则的量化裁判规则。

【闫会东律师】

【刘智杰律师】

迈入法治理论研究合作的深水区

如双方在致辞中所言,在明律所与王健法学院的合作由来已久。

仅2024年,在明律所主任杨在明三赴苏州,先后参与多类行政法议题研讨。6月,杨在明在“中国土地法学科建设研讨会”上强调“土地研究的根本使命是推动国民经济发展”,与王健法学院的理念不谋而合;同年7月,受邀参与行政争议预防与实质化解调研座谈会,提出征收项目在司法实践中的四大难点;年底,出席中国法学会律师法学研究会年会,就律师执业行为规范阐释观点。此外,程雪阳院长亦来京访问交流。

持续的理论碰撞,将田间地头的维权难题搬上法学研究的重点命题,并推动合作热潮辐射至更广维度。除苏州大学王健法学院外,近年来,在明律所与多所知名法学院校开展学术交流,以实践反哺行政法治理论,积极承担法学建设的“跨界转换器”。

2023年,在明律所与中国政法大学法律硕士学院签署战略协议,建立“卓越法治人才联合培养基地”,就人才交流、学术论坛举办和社会实践等方面,建立全面合作关系;2024年,在明律所先后与天津大学法学院携手,就“共育产学研”达成战略合作;与华南理工大学薛刚凌教授团队建立合作关系,聚焦行政机关与社会治理专题。本次与王健法学院的合作,意味着在明律所的合作网络又添经纬,学术生态圈更加稳健。

在本次签署的协议中,双方的合作覆盖了立法建议稿、业务白皮书、行政法学案例书籍等一系列研究对象。在过去,在明律所面对行政法律实践经验稀缺、治理难题频发的现状,将实操困局转译为可研究的法学命题,也为律师参与立法打下了坚实的基础。如2016年,在明律所联合3名人大代表提交的《关于制定行政程序法》议案获全国人大正式议案;2020年在明律师针对《土地管理法实施条例》修订提出的“宅基地申请审批机构应包括村民小组”等多项建议,出现在新修订的实施条例中;近年来,在明律所围绕《市场监督管理信用修复管理办法(征求意见稿)》《生态环境行政处罚听证程序规定(征求意见稿)》及土地承包权问题等内容,亦频频提出立法建议,得到了良好的社会反响。

所有的实践,都将为法学理论研究予以赋能,如人才培养,如立法建议,又如实务书籍。当深耕一线积累的实践经验与深厚的理论积淀形成鲜明互补与良性循环,方能真实揭示集体土地制度在司法实践层面的症结所在。

法治的进步是一个漫长的过程,需要法律职业共同体持之以恒地探索与耕耘。未来在明律所还将与更多知名法学院校的同仁携手,向行业、向社会给出更多与土地相关法律的智力成果,对法治社会的构建作出应有的贡献。