在这个快速变革、焦虑蔓延的教育时代,越来越多的家庭在追问:什么是真正好的教育?它不仅关乎分数与升学,更关乎孩子是否能找到属于自己的方向与价值。

北京师范大学亚太实验学校,便是这样一所坚持理想主义的学校。它相信,每一个孩子的光,都值得被发现与点亮。

三十余年薪火相传,这所位于北京昌平的十五年贯通式学校,始终坚守“教育浸润生命”的初心,在基础教育改革的洪流中,以理想的姿态行稳致远。而今,“寻光计划”的提出,正是亚太回应新时代教育挑战的一次有力发声——寻找每一位学生身上的微光,以教育的温度将之点燃,成为他们照亮未来的力量。

北京师范大学亚太实验学校

教育不只是知识的传授,而是心灵的点亮

“我们希望每一位学生都能在成长中被看见,被点亮。”这是亚太实验学校育人理念的真实写照。作为由北京师范大学主办的基础学校,亚太实验深受百年师范传统滋养,却又不拘于传统,始终走在教育革新的前沿。

从幼儿园到高中十五年贯通培养,亚太并非简单地提供连续的学段教育,更是在整体育人理念上打破阶段壁垒,实现教育过程的系统性、连贯性与个性化。教育不仅要塑形,更要育心。从美的感知,到善的实践,学校希望戏剧、合唱、社团、劳动,都成为学生成长的一部分,不是附加项,而是根之所在。

在校训“明德博学、尚美拓新”的引领下,亚太的教育更加注重学生内在潜能的激发和全面素养的提升。学校始终坚信,素质教育和应试教育从来不冲突,学生只有在心理健康、自我认同、个性发展的前提下,才能实现真正意义上的学业突破。”

科学精神与人文情怀同行

亚太的“英才班”是学校多年探索精英教育与普惠教育融合路径的缩影。作为北师大基础教育改革的重要实验地,学校构建了涵盖中医药、分子生物、地球与环境三大高新实验室的科研平台,并引入脑科学与学习力提升课程,形成“科学精神+人文关怀”的育人生态。

王蓓蓓博士是中医药实验室的负责人,她在采访中坦言,自己之所以选择来到亚太,是因为“这里的学生有朝气、有想象力,有一双双渴望探索的眼睛。”这份选择,也成就了一段令人动容的故事。

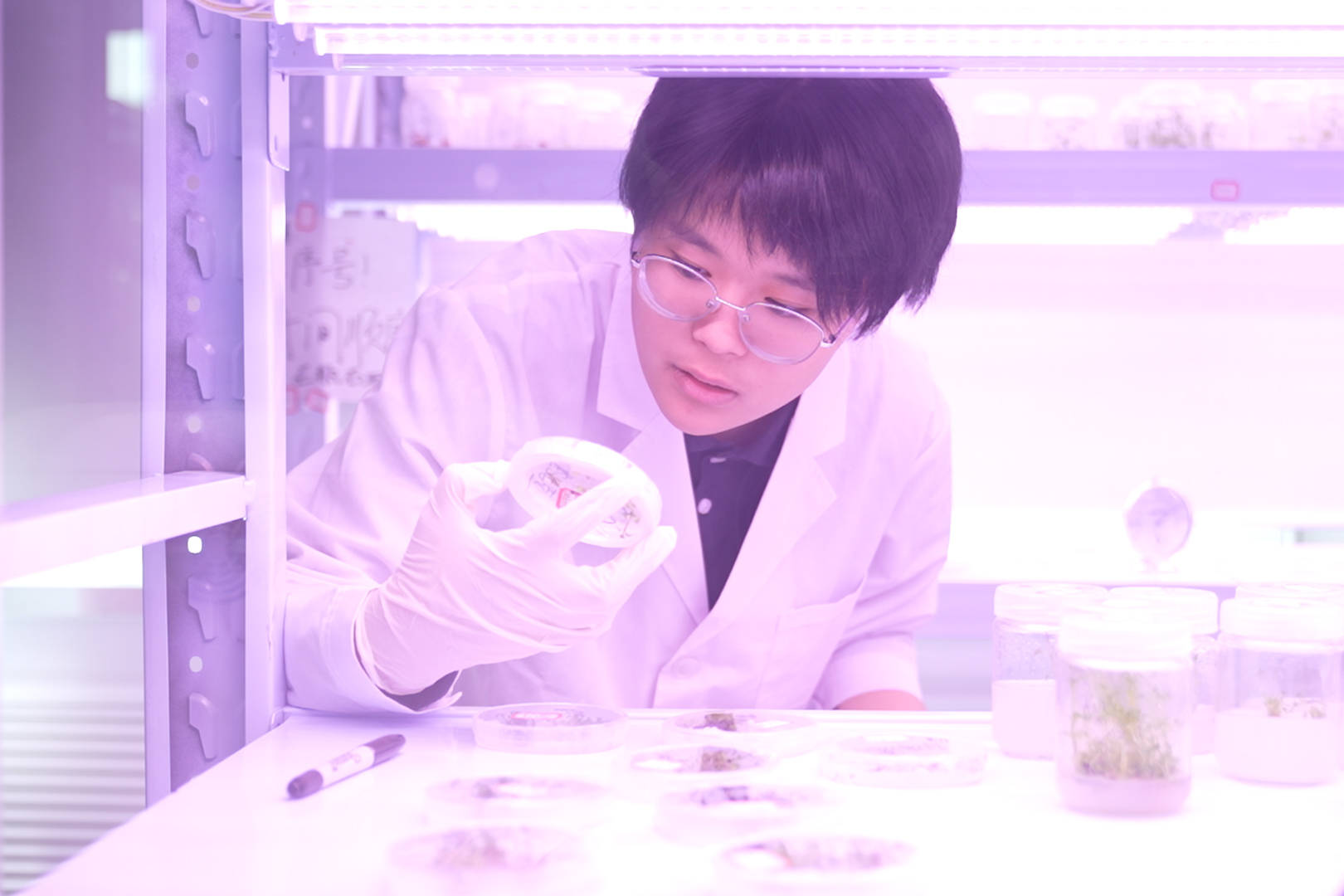

高一学生王若熹,从初中第一次在“百草园”见到薄荷开始,便对科研萌生兴趣。她主动找到王蓓蓓老师,提出想要培育一株薄荷组培苗。在实验屡次失败、培养基褐化、组织染菌的重重困难中,她没有放弃。两年后,她成功培育出第一瓶健康的薄荷苗,成为实验室课题组组长。中考之后,王若熹的成绩远超亚太高中部录取线,却毫不犹豫地选择留下,继续她的“种薄荷事业”。

“科研不是轰轰烈烈,是一次次失败中的坚持。”王若熹的故事,是亚太培养学生科学素养与毅力的真实写照。在这里,老师的职责不仅是教授知识,更是为每一位学生点燃求知之光。

亚太实验学校 王若熹 在无菌室中做薄荷实验

师者如光,照亮远方

教育的核心在人。在亚太,师资队伍的质量,是学校发展的根基。依托北师大的人才资源,学校拥有一支以“双一流”高校硕博士毕业生为主体的高水平教师队伍。区级学科带头人和骨干教师占比达40%,青年教师中硕博比例达到100%。

“老师不仅是学术的引路人,更是成长的同行者。”在师德、学识、教法的共振中,亚太的教师成为学生生活中最值得信赖的伙伴。高一学生韩之筱在“脑科学课程”中逐渐探索出高效的学习方法,发现大脑的可塑性远超想象。通过参加北师大心理学部专家的课程,她深感“记忆力和专注力是可以被科学训练的”,这不仅改变了她的学习方式,也提升了她的自信心。

每一个孩子,都值得拥有被点亮的机会

学生王怀硕在初中阶段几乎“零参与感”,但进入亚太后,在老师鼓励下先后担任班长、学生会干事,并参与“模拟政协”活动。他的提案《关于完善北京市乡镇养老服务体系建设》最终被推荐至市政协平台,获得北京市优秀奖,并让他代表西城区走进市政协观摩现场。这位曾经内向的少年,真正成为了一名积极的公共事务参与者。

“虽然亚太可能不是北京市最好的学校,但它会尽最大可能给予你最多的资源,让你站上更高的舞台。”王怀硕说。对亚太来说,教育的意义正是如此:不是选拔少数的优胜者,而是唤醒每一位学生内在的光。

这束光,也在戏剧舞台上熠熠生辉。学生李乐涵从六年级起就投身戏剧社,从演员到导演、编剧、舞美设计,她在戏剧中不断淬炼沟通力、组织力和审美力。“我鼓励大家都来接触戏剧这门艺术,演绎出不一样的人生。在亚太的聚光灯下,我找到了自己的光。”

而另一位同学边若涵则通过“学雷锋月”中的戏剧演出《雷锋日记》,重新理解了榜样的意义。“在当今社会,面对诱惑,守住内心的纯粹和坚持尤为重要。”她的沉静与坚定,让德育从标语变为信仰,从课本走入青春。

亚太实验学校 “政协委员”王怀硕 和 “戏剧导演”李乐涵

成长的坐标,落在理想可及处

在亚太,升学不是终点,而是成长的阶段性成果。近三年来,亚太实验学校高中部实现100%本科录取率,90%以上一本率,平均高考提升率达25%-30%,部分学生提分高达40%。但在数据之外,更值得关注的,是学校完整的心理支持体系与科学的学习力培训系统,为每一位学生打造了“可持续”的学业节奏。

老师观察学生的情绪变化,心理教师定期倾听沟通,宿舍管理、课间互动、集体活动,构成了一个涵养心灵的隐形网络,让学生在高压环境中依然拥有精神上的自由与平衡。

一所学校,亦是一种教育文明

“教育不止是知识的灌输,更是生命的唤醒。”这句亚太内部教师共识的话,如今正在以“寻光计划”为名,照亮更多人的视野。

在这里,光不是强加的标准答案,而是每一位学生从生活、实验、舞台中主动绽放的亮色。它或许微弱,却独一无二;它或许尚未成炬,但足以照亮前行的脚步。

在这个焦虑弥漫的教育语境中,北京师范大学亚太实验学校用温暖、理性、创新和坚守,为我们描摹出一种新的教育生态文明图景。

这束光,名为希望,也名为未来。